|

急行 home 行↓ |

|

|

7 給水・給油 |

走行中の給水と給油:蒸気となってボイラー内の水は排出されていきますから追加補給します。また,ピストンには潤滑と気密性を保つための給油を常時行います。 |

ボイラーへの給水 タンク機関車なので,連通管でつないだ左右2つのタンクに水が蓄えられています。 この水をボイラーに送り込むためにはボイラー内の圧力まで水圧を上げなければ水が入りません。 そこで手動の給水ポンプでボイラーの圧力4〜6kgf/cm2まで昇圧して送ります。 タンク内の水は1気圧≒1kgf/cm2≒0.1Mpであり,走行時のボイラー内の圧力は4〜6kgf/cm2なので自動車(乗用車)のタイヤの空気圧の3倍程度になります。  給水ポンプにも逆流を防止する弁がありますが,それ以外にも逆止弁(チェックバルブ)によってボイラー内の高い圧力がポンプ側にかからないように遮断しています。 給水ポンプにも逆流を防止する弁がありますが,それ以外にも逆止弁(チェックバルブ)によってボイラー内の高い圧力がポンプ側にかからないように遮断しています。左図のようにチェックバルブの構造は簡単でステンレス球が弁の働きをします。給水する時,ポンプ側が高圧になるのでステンレス球が上に押し上げられて水が通ります。 |

|

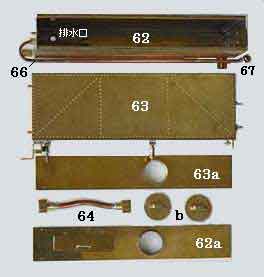

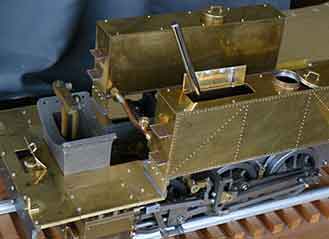

水タンクの製作 高温・高圧になるボイラーは銀ロウ付けですが,水タンクは圧力・温度が低く半田付けで十分です。 高温・高圧になるボイラーは銀ロウ付けですが,水タンクは圧力・温度が低く半田付けで十分です。材料は厚さ1mm の真鍮板を使い,板の突合せ部分に3mm の真鍮角棒を半田付けし て直方体の箱を作ります。 熱容量の大きな200W程度の大型半田鏝(こて)を使う必要があります。最終段階ではタンク内に鏝が入らないのでバーナーで炙りながら小型の鏝で作るなど半田付けにも手が 込んできます。 タンク上面の板は内部が点検できるように取り外しが可能です。1.4 mm のネジ10本で目立たないように留めています。 この板には幅 7mmに輪切りにしたパイプを半田付けした給水口を付け,別の真鍮パイプと円板で作った蓋をします。 また,左側のタンクには給水ポンプが入りますからポンプの梃子を通す開閉扉も作ります。 運転室と水タンクとは分離できると便利だと考え,水タンクは単独で床板にのっています。運転室は簡単にはずすことができて運転室無しの走行も可能です。 62 左側水タンク(上から) 63 右側水タンク(側面から) 記号aタンク上面板,記号b給水口蓋 64 連通管 |

|

給水ポンプ 給水ポンプは既成品です。写真は内部が見える様にタンク側面の板を外してあります。給水はタンク上面の扉を開いてポンプに棒※を継ぎ足して手動で送水します。 給水ポンプは既成品です。写真は内部が見える様にタンク側面の板を外してあります。給水はタンク上面の扉を開いてポンプに棒※を継ぎ足して手動で送水します。タンク後端から出ている給水管はチェックバルブの取付位置をボイラー前端に移した方が良いと考え,途中で設計を変更しました。そのため,タンクの後ろ側を長く迂回して左前に出ています。 65 給水ポンプ 66 給水管 67 逆止弁(チェックバルブ) |

|

エンジンへの給油 ピストンの潤滑と気密性を保つためにシリンダー内に適量のエンジンオイルを送り込む給油器を取付けます。 ピストンの潤滑と気密性を保つためにシリンダー内に適量のエンジンオイルを送り込む給油器を取付けます。SSシリーズの機関車ではロスコー式と呼ばれる最も簡単な構造のものを採用しています。 作用は単純で,右図の様に給気管の途中に給油器を取付けます。 こうすることによって給気管の蒸気が給油器の中にも入り,一部が冷やされて水滴になりオイルの下に溜まります。この水の量だけオイルが少しずつ押し上げられて蒸気と共にシリンダー内に送り込まれます。 |

|

給油器と給・排気管 68

給油器 68

給油器給油器にはシリンダーと同じ蒸気圧がかかるのでそれに耐える堅牢さが必要ですべて銀ロウ付けです。 69 給油器取付金具 給油器を給気管の途中に取付けて保持するので無理な力が給気管にかからないように融通性を考えこんな形にしました。厚さ3mmの鉄板と真鍮棒を曲げています。 70 給気管(部品一式) 煙管中を通ってきた過熱管とエンジンを接続する部品です。 71 排気管(部品一式) 固定されている左右のエンジン間に直線的に給・排気管を後(あと)付けするので,一端は右ネジ,他端は左ネジにしなければなりません。 右写真の※印部分はナットも含めて左ネジになっています。(取付けた状態は下写真にあります。) |

|

給油器,給/排気管の取り付け エンジンに給油器

68,給/排気管70〜71を取り付けた状態です。(

右写真) エンジンに給油器

68,給/排気管70〜71を取り付けた状態です。(

右写真)給油器は給気管の蒸気が左右のエンジンに分岐する位置に金具 69によって取り付けています。 給油器へのオイルの補給は給油器上部のネジ(高圧がかかるのでネジ式の蓋)を外して行います。 給油器はデッキでカバーされるので給油口の真上の床板には開き扉を設けます。 排気管から垂直に立ち上がっているのはブラストノズル(吐出口)で煙突の直下に位置します。燃焼ガスを排出しドラフト(通風)に使います。 |

|

水タンクの取り付け 上写真の給油器,給/排気管の上に煙室サドル5,前部デッキ54を取り付け,水タンク62〜63と連通管64も取り付けました。 上写真の給油器,給/排気管の上に煙室サドル5,前部デッキ54を取り付け,水タンク62〜63と連通管64も取り付けました。給水に関連する全部品は2つの水タンク部分に集約しています。 運転室など他の車体部分とは完全に分離したので整備のための分解取り外しも容易になりました。 |

|

|

|

|

|

次の行き先駅を選んでください |

|

|

ライブスティームの製作 7 給水・給油 |

|

|

|

|